英会話を続けていると、

『このフレーズ何回も聞いたのに、いざ話そうとすると出てこない!』

そんな瞬間に何度もぶつかりました。

頭では覚えているのに、口が動かない。

“知っている英語”と“使える英語”の間には、思っていた以上に大きな壁があります。

私はその壁を少しでも低くしたくて、

付箋を貼ったり、色ペンでノートを書き込んだり、

グループレッスンで上手な人の言葉を真似してみたり。

どれも小さな工夫ですが、

気づけば少しずつ、英語が『覚えるもの』から『使えるもの』に変わっていました。

今回は、そんな私の『アナログで地道な英語の習慣づくり』について書いてみようと思います。

フレーズは覚えても、すぐには出てこない

頭では覚えているのに、口が動かない

英会話を始めてしばらく経つと、

『このフレーズ、何回も聞いた!』と思う場面が増えてきました。

それなのに、いざ自分が話す番になると出てこない。

覚えたはずなのに、なぜか出てこない――。

そんなもどかしさに、何度もぶつかりました。

Zoomでのレッスンでは、チャットで送られたテキストを後から保存できるので、

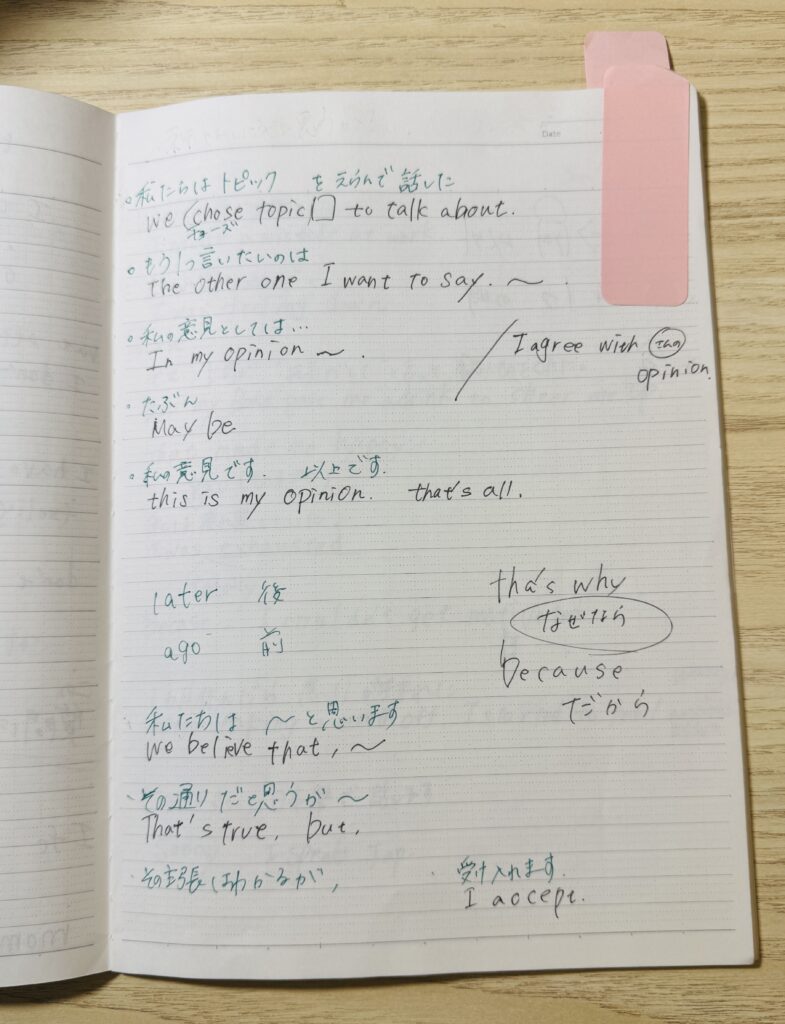

気になったフレーズや単語をノートにメモしながら受けています。

前回のレッスンを復習し「今回はこの1つだけ言おう。」と決めてレッスンへ。

「I think〜」たった1つ。

それだけをスラっと言おうと決めて臨んだレッスン。

先生から「How about you?」と聞かれた瞬間、頭が真っ白になりました。

咄嗟の質問に“意見を答えなきゃ”という焦りで日本語があふれ出し、

結局「これって英語でどう言うんですか?」と先生に質問していました(笑)。

この経験で気づいたのは、

『理解』と『反射』はまったく別ものだということ。

頭でわかっていても、瞬時に言葉を出すには“慣れ”が必要なんだと実感しました。

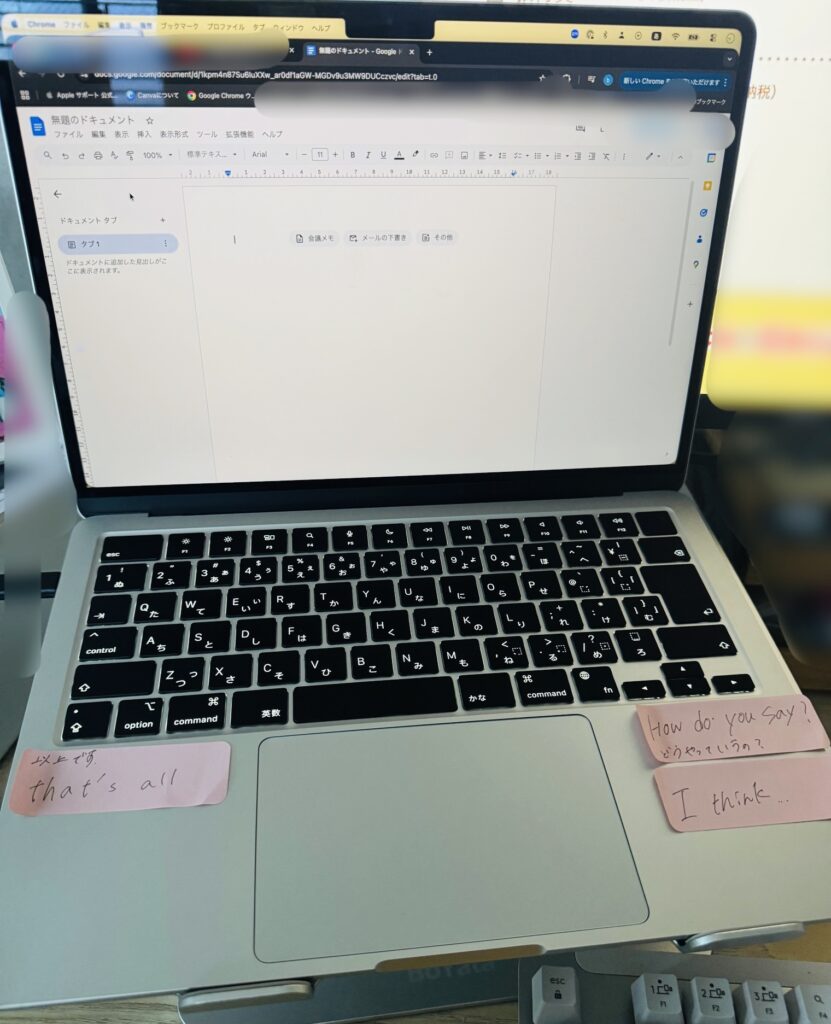

見える場所に貼る、というアナログな方法

PCの周りを“英語ゾーン”に

結局レッスン中は反射が命。

先生からチャットで送られるテキストを毎回確認するのは大変。

私は付箋に「I think〜」「How do you say〜?」など瞬発的に使いたい言葉を書いて、

PCモニターの周りに貼るようにしました。

ノートにも使えそうなフレーズをまとめて書きそのページに付箋を。

テンプレ文は色ペンで目にとまりやすくして、日本語訳と英語を並べて書いておきます。

私の場合、『こう言いたい』と思う時の思考はまず日本語から始まるので、

“日本語→英語”の順番で目に入るように配置。

見る→思い出す→使う、という流れを自然に作っています。

見慣れた言葉が“使える言葉”に変わる

最初はただの付箋でも、毎日目に入るうちに

その言葉が自分の中で定着していくのを感じます。

『覚える』より『目で慣らす』

そんなアナログなやり方でも、視覚的な反復は意外と強力でした!!

グループレッスンで気づいた『真似る力』

上手な人ほどシンプルな単語を使う

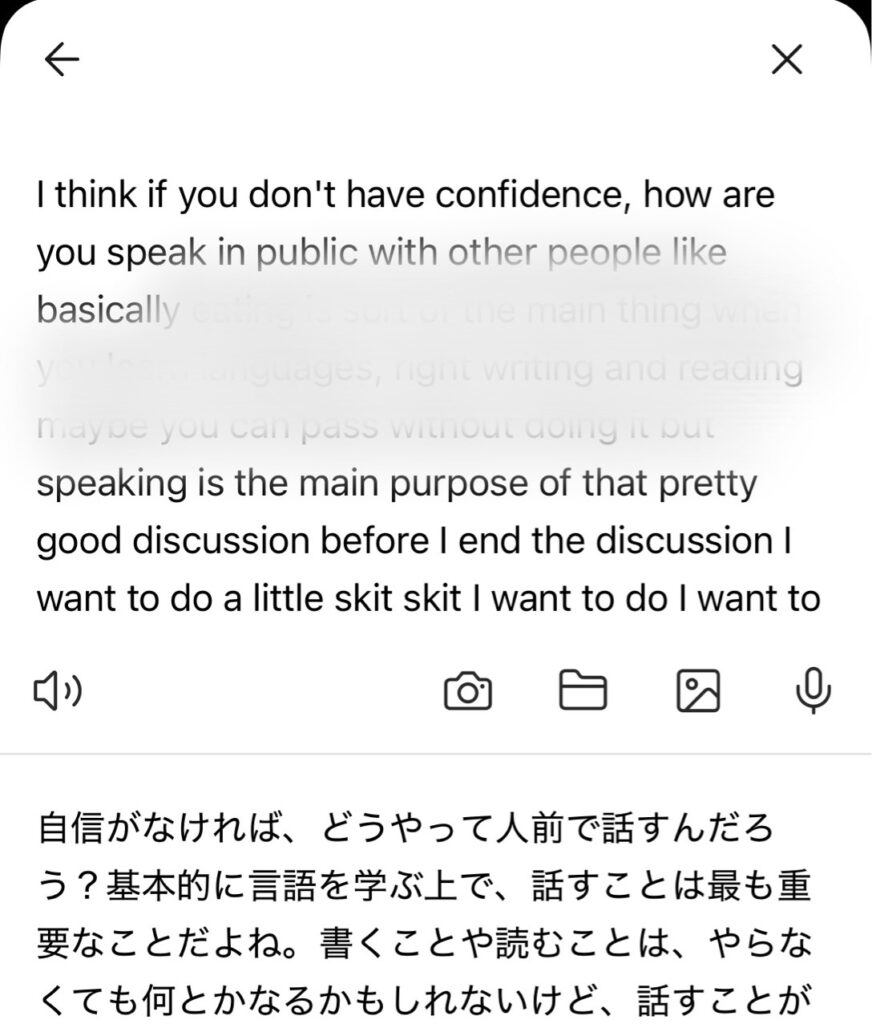

私は語彙力が少ないので、グループレッスンでは

全体の3割くらいしか英語を聞き取れません。

だから、翻訳機能を使って他の人の発言を文字起こしして見ていました。

すると驚いたことに、

流暢に話す人ほど簡単でシンプルな単語を使っているんです。

「なんだ、次元が違うわけじゃないんだ」と思いました。

“真似る”ことから“自分の言葉”が育つ

そこからは、うまく話す人の表現をそのまま真似するようにしました。

最初は少し抵抗がありましたが、同じフレーズを何度も使ううちに、

自然と口から出るようになってきます。

“模倣”から始まり、“慣れ”を経て、

少しずつ“自分の言葉”になっていく。

このプロセスが、今の私の英語学習にとって最も大切なのです。

まとめ ― 覚えるより、目で見る・真似する

「覚えた英語」より「使える英語」を増やす

- 「覚える」より「目に触れる」ことで自然に慣れる。

- 「正確さ」より「真似して言ってみる」を優先する。

英語を使うようになって思うのは、

“覚えたかどうか”よりも、“どれだけ触れているか”。

そして、“誰の真似をしているか”で上達のスピードは変わるということ。

完璧じゃなくてもいい。

見て、聞いて、真似して、少しずつ自分の中に残っていく。

本当にごく普通の小さな工夫ですが、

英語超初心者の学習のヒントとなってくれたら嬉しいです。

コメント